Murió Robert Duvall a los 95 años y con él se va un intérprete que estuvo, literalmente, en dos de los cimientos del cine moderno: el crimen operático de Francis Ford Coppola y la ciencia ficción deshumanizada de George Lucas. No todos los actores pueden decir que ayudaron a definir tanto a la familia Corleone como al ADN visual y temático que décadas después desembocaría en Star Wars. Duvall sí.

En The Godfather y The Godfather Part II, Duvall encarnó a Tom Hagen, el consigliere adoptivo de los Corleone: un hombre sin sangre italiana pero con la lealtad y la frialdad necesarias para administrar un imperio criminal. En una saga poblada por interpretaciones volcánicas, la suya fue hielo puro. Mientras otros personajes gritaban o mataban, Hagen persuadía, negociaba y —cuando era necesario— amenazaba con cortesía quirúrgica.

Su poder estaba en la contención. Bastaba una mirada incómoda o una frase dicha en tono bajo para dejar claro que el verdadero peligro no siempre es el que dispara, sino el que decide quién lo hará. Para muchos cinéfilos, Hagen es el personaje más realista de toda la trilogía: un abogado atrapado en una familia que funciona como Estado paralelo.

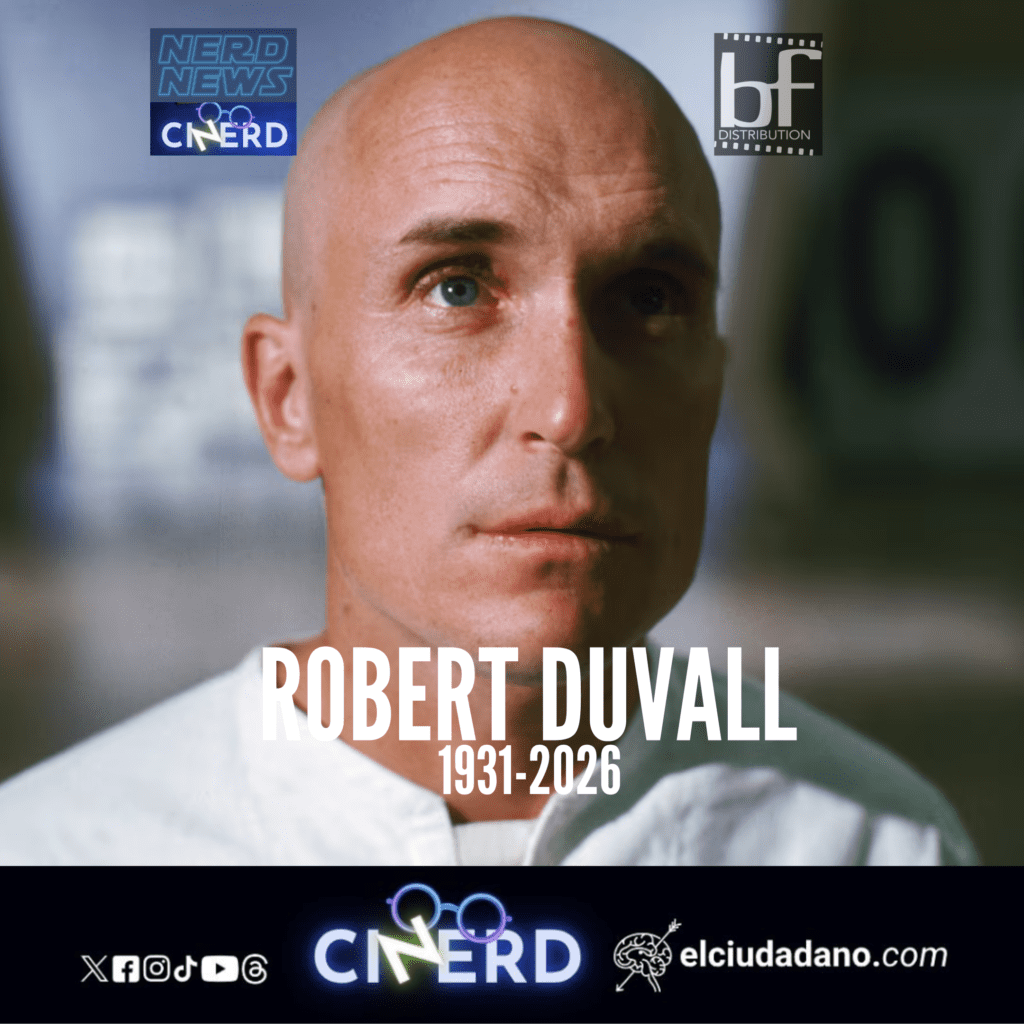

Pero antes de ser el cerebro legal de la mafia más famosa del cine, Duvall fue el rostro de una de las distopías más inquietantes jamás filmadas. En THX 1138, debut cinematográfico de George Lucas de 1971, interpretó a un ciudadano reducido a código en una sociedad subterránea donde las emociones están prohibidas y la individualidad es un error del sistema.

Cabeza rapada, mirada vaciada de humanidad y un tono de voz casi anestesiado: su actuación convirtió al personaje en un símbolo del individuo aplastado por la tecnocracia. La secuencia final —ese ascenso hacia la superficie y la luz, perseguido por policías mecánicos que calculan costos antes de capturarlo— es una de las imágenes más potentes de la ciencia ficción setentera.

THX 1138 es una obra maestra adelantada a su tiempo: predijo el fascismo actualmente imperante, le auge de las autocracias y la perdida de lo humano ante las IA. De este modo, THX 1138 es de las distopías fundacionales del cine moderno, una visión aséptica y deshumanizada de un futuro donde las emociones, la sexualidad y hasta la individualidad han sido erradicadas mediante fármacos y vigilancia total.

En el centro de ese mundo está el obrero numerado THX, interpretado por Robert Duvall, cuya actuación minimalista —hecha de miradas vacías, ansiedad contenida y un despertar gradual— encarna la tragedia de un ser humano que descubre, demasiado tarde, que ha sido despojado de su condición humana. La historia, desencadenada cuando su compañera LUH altera su medicación para que ambos puedan sentir y amar, transforma una premisa de ciencia ficción en un relato existencial sobre el control biopolítico, la alienación tecnológica y el precio de la libertad en un sistema diseñado para anularla.

La película también es clave por su contexto industrial y creativo: fue producida por Francis Ford Coppola y dirigida por George Lucas cuando ambos trabajaban como socios en American Zoetrope, su ambicioso proyecto para revolucionar Hollywood desde dentro. Antes de la épica mítica de Star Wars o del drama operático de El Padrino, THX 1138 representó el lado más experimental y pesimista de esa generación: un cine de ideas, sonido industrial y arquitectura opresiva que convertía al individuo en pieza intercambiable de una maquinaria invisible. En ese paisaje, Duvall no solo interpreta a un protagonista, sino a un símbolo: el último vestigio de humanidad en un universo que ha confundido eficiencia con perfección, anticipando temáticamente muchas de las distopías tecnocráticas que dominarían el cine de las décadas siguientes.

Vista hoy, la película parece un cruce anticipado entre Orwell, Kubrick y el propio Lucas posterior, y Duvall es el ancla emocional que hace creíble ese mundo clínico y aterrador.

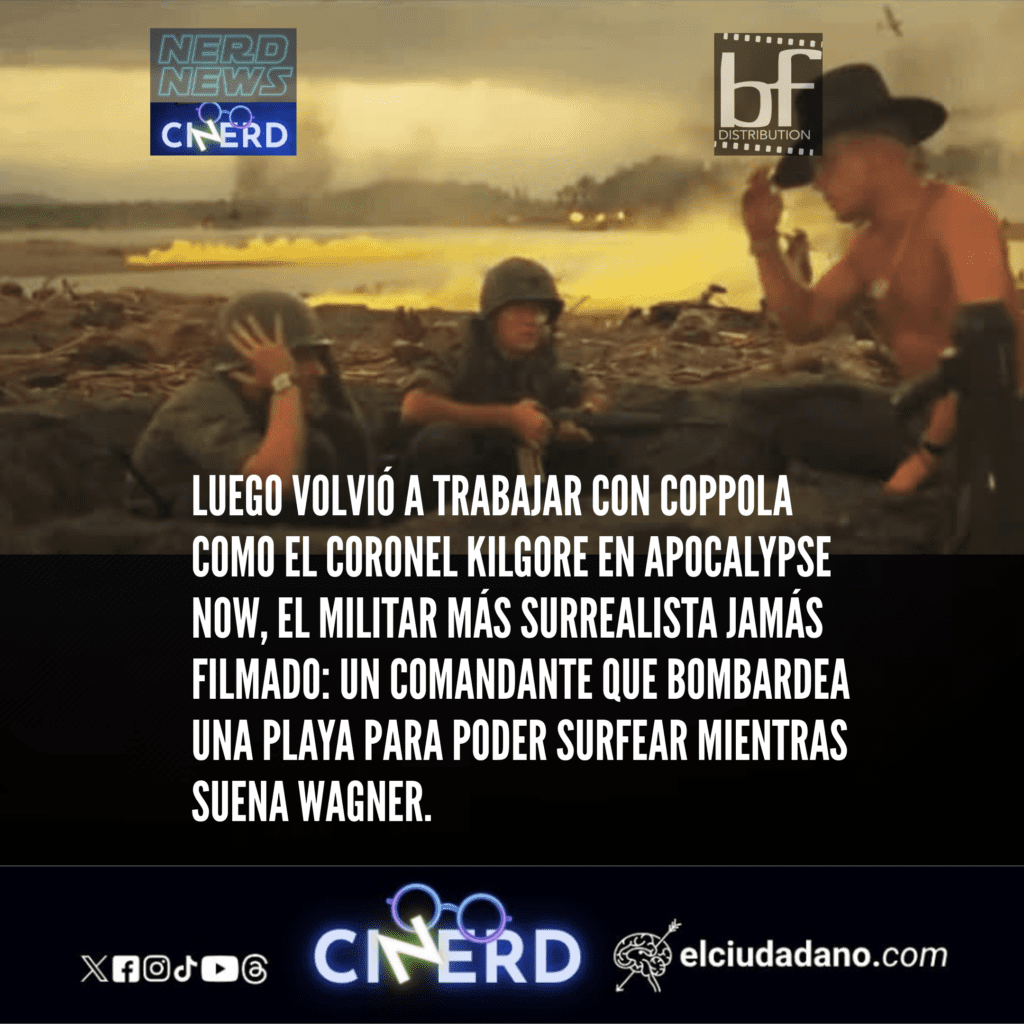

Si Coppola lo convirtió en estratega mafioso y Lucas en mártir futurista, el propio Coppola volvería a transformarlo en mito bélico con el coronel Kilgore de Apocalypse Now. Con sombrero de caballería, altavoces lanzando Wagner y helicópteros arrasando una playa para que sus soldados puedan surfear, Duvall creó uno de los personajes más delirantes y citables de la historia del cine. Su monólogo sobre el napalm al amanecer no solo define al personaje: define toda la locura de la guerra vista por Hollywood tras Vietnam.

A lo largo de su carrera también encarnó figuras paternas destructivas como el piloto autoritario de The Great Santini y almas cansadas en busca de redención como el cantante country de Tender Mercies, papel que le valió el Oscar al Mejor Actor. Mucho antes, ya había aparecido como el enigmático Boo Radley en To Kill a Mockingbird, casi una presencia fantasmal que anticipaba su capacidad para dominar escenas con mínimos gestos.

Duvall pertenecía a una generación formada en teatro y obsesionada con la verdad emocional. No era un galán ni necesitaba serlo: su autoridad provenía de parecer siempre alguien real, incluso cuando el contexto era operático, surrealista o directamente pesadillesco.

Murió a los 95 años, pero deja algo más duradero que premios o filmografías extensas: dejó momentos incrustados en la memoria colectiva del cine. Un despacho donde se decide la guerra entre familias. Un mundo blanco donde sentir es ilegal. Una playa en llamas donde alguien decide surfear.

Pocos actores han estado presentes en tantas piedras angulares del cine estadounidense. Menos aún lo hicieron sin necesidad de protagonizarlo todo. Robert Duvall fue, como Tom Hagen, el hombre que estaba detrás, sosteniendo la estructura… hasta que uno se daba cuenta de que sin él nada funcionaría.